【医師解説】

燃え尽き症候群専門外来

~燃え尽き症候群、バーンアウトってなに?~

燃え尽き症候群から社会復帰する治療

燃え尽き症候群は①責任を背負いすぎたり、頑張りすぎたりする性質、②バーンアウトしやすい環境(理不尽な上司・解決できない悩み事)③がむしゃらに頑張ることが主軸になる適応方法の3つが重なるため起こります。

ストレスによるホルモンや自律神経、免疫の乱れがおこり、肩こりや頭痛などの身体の不調が現れることもあります。

燃え尽き症候群の人はいっぱいいっぱいになっているため、自分の「心の不調」に気づくよりも「身体の不調」に気づくことや、自分よりも周りのほうが早く「不調」に気づくこともあります。

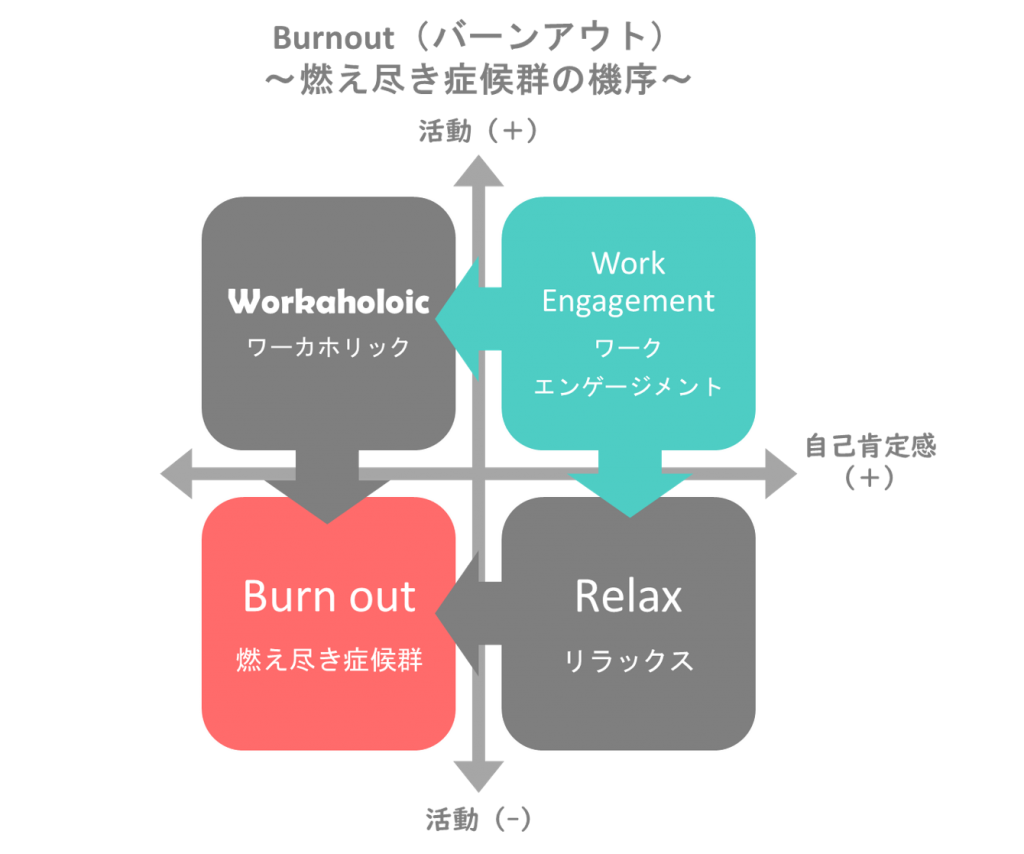

燃え尽き症候群~バーンアウト~とは

燃え尽き症候群(バーンアウト)は、誰かの役に立ちたいという強い思いで一生懸命頑張るうちに、気づかないうちに自分を消耗してしまう状態を指します。

特に、「誰かのために頑張ること」を生きがいとしている人に多く見られます。

消耗が続くとだんだんと「人と関わるのが苦痛になり、頑張っても頑張っても自分が虚しく感じる」状態になります。そんな自分に嫌気がさして、自分自身を責めたり、焦燥感が強くなったりと消耗のループに入ります

燃え尽き症候群セルフチェックリスト

燃え尽き症候群セルフチェック

燃え尽き症候群の背景には、「共依存」が関わっている可能性もあります。

誰かのために頑張ることが、自分の人生の充実になるときは良いですが、

- 問題が起きると自分のせいだと力不足に落ち込む。

- 休みでも、やらなければいけないことが気になり休めない。

- 以前のように誰かに気を配ったり思いやりを持つことが難しい。

自分を犠牲にして嫌な感情や疲労を感じていながら頑張り続ける、周囲の期待に一生懸命応えないとダメな自分のように感じてしまうような状態は「自分自身」が悲鳴をあげてしまいます。

燃え尽き症候群専門外来

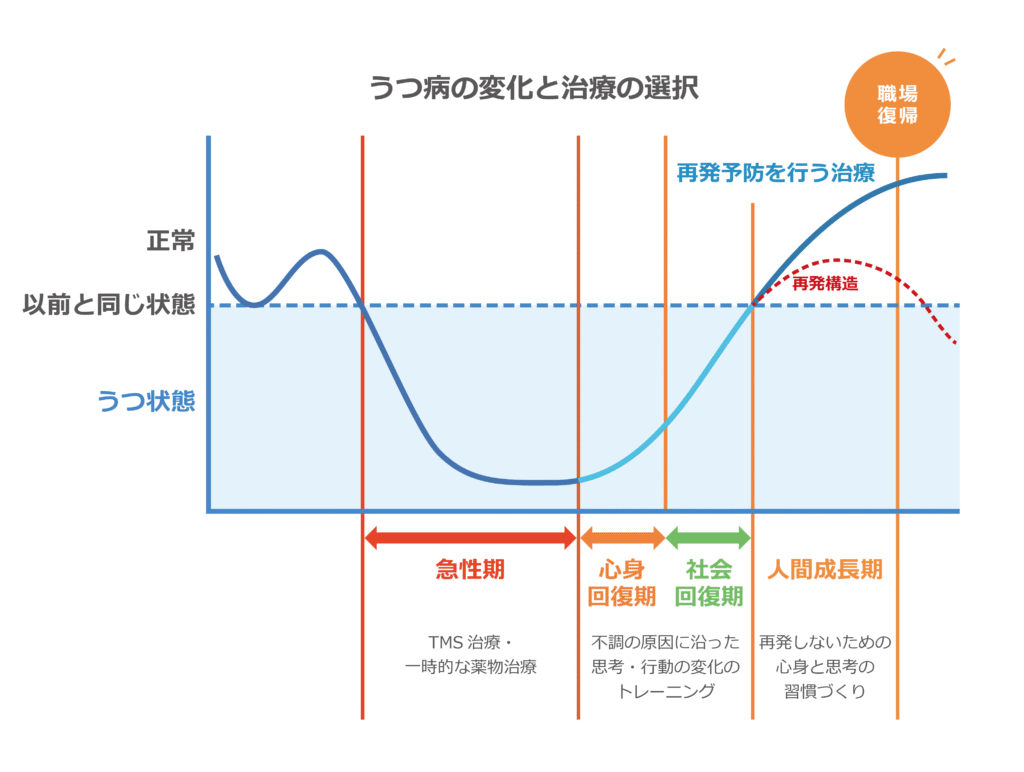

燃え尽き症候群専門外来では、うつ状態に対して単に抗うつ薬を処方するのではなく、燃え尽き症候群の原因に注目し、その段階に応じた治療を行っています。

燃え尽き症候群になりやすい性格や背景についてカウンセリングを行い、過去の出来事を整理し、原因に対する治療を進めることで、将来的に燃え尽き症候群を防ぐための治療を行っています。

治療のフェーズは、【急性期】から【心身・社会回復期】を経て【人間成長期】があります。

当院では、燃え尽き症候群の治療を段階ごとに進め、再発を防ぐ対策を立てながら、社会復帰を目指しています。

燃え尽き症候群の急性期治療

燃え尽き症候群の急性期では、

- 頭の中がいっぱいで、一つのことを考えようとしても別のことが浮かんでしまう。

- 文章を読んでも内容が頭に入らず、何度も読み直さなければならない。

- 頭がモヤモヤして、生産性が上がらない。

- いつも仕事のことを考えなければならないと感じ、焦って知らないうちに呼吸が浅くなる。

- 自分では気づいていないが、周りの人から「休んだほうがいい」と言われることがある。

などの症状が多いです。

1)抗うつ薬・睡眠薬・抗不安薬

抗うつ薬や睡眠薬、抗不安薬などは、以下のような症状に対して役立つ治療方法です。

- 落ち込みや不安、焦燥感が強い

- 食欲が低下している

- 寝付きに時間がかかる、または途中で目が覚めてしまう

以下のような状況の方には、特に投薬治療が適しています:

- 忙しすぎて通院の頻度を増やせず、治療を続けるのが難しい

- 大きく生活を変えることなく、まず治療を始めてみたい

- 通院そのものが心身ともに負担に感じる

このような場合、投薬治療は初期段階での助けとなり、症状の改善をサポートします。

2)TMS治療

頭にモヤがかかったような【ブレインフォグ】や、夕方になると頭がぼーっとして脳の疲労を強く感じる脳疲労がある場合、脳のネットワークが関係している可能性があります。

TMS治療は、2019年に保険適用された治療法であり、以下の特徴があります:

- お薬よりも効果が期待でき、副作用が少ない

- お薬の治療と並行して行うことも可能

- 抗うつ薬の副作用が気になる方や、仕事への影響を最小限にしたい方にも適している

以下のような方に特におすすめの治療です:

- 頭にモヤがかかったような集中力低下が気になる

- 短期間で集中的な治療で仕事への影響を最小限に抑えたい

- 副作用が少ない治療を希望している

従来の薬物治療は、脳の生物学的な下位ネットワーク(食欲や感情面)に働きかけることで症状を改善しますが、【ブレインフォグ】や集中力低下など、上位の脳ネットワークに関わる症状の改善には限界があることが分かっています。

TMS治療は、こうした上位ネットワークへのアプローチが可能で、脳疲労や集中力の回復をサポートします。

3)メンタル鍼灸

当院のメンタル鍼灸は、一般的な鍼灸治療とは異なり、体の痛みや硬さを対象にするのではなく、肉体と精神の両方を支える力(生命力や精気)にアプローチする「補気の鍼灸治療」です。

この治療は、身体と精神のバランスを整え、エネルギーを回復させることを目的としています。

メンタル鍼灸が適している方の特徴:

- 体が常に緊張しており、肩が上がったり、腰に痛みを感じることがある

- 最初は1週間または2週間に1回のペースで治療を受けたい

- 自分から多くを話すエネルギーがない、心身が疲れている状態

燃え尽き症候群で、体の緊張が強く、思考や生活改善をする気力が出ないときには、まず鍼灸治療を始めることが有効です。

鍼灸治療を通じて、身体と精神の両方の疲れを癒し、エネルギーを補充することで、回復への第一歩を踏み出すことができます。

燃え尽き症候群の心身・社会回復期治療

4)生活カウンセリング

自分の状態を客観的に理解し、睡眠や生活リズムを整えることによって、無理なく薬を減らしやすい心身の状態を作り上げることを目指します。

休職中や心身を整え、習慣化したい方におすすめする「セロトニン・トレーニング」:

- 休職をしても正しい休み方がわからない

- 落ち込みや不安を軽減する生活習慣を知りたい

- 抗うつ薬や睡眠薬を無理なく減薬する準備をしたい

「ただ寝てゆっくり休み、復職したい気持ちが出てくるまで待つ」休職の過ごし方は休職が長期化しやすいです。休職は長くなればなるほど復職しづらくなります。もちろん、休息が必要なフェーズもありますが、目標や見通しがないと休養が効果的に取れないこともあります。当院では、休職中に「復職できる心身づくり」をするため、セロトニン・トレーニングを実施しています。

また、寝付きの悪さや途中で目が覚める、朝スッキリ起きられない、日中に眠気を感じるなどの睡眠に関する問題がある方には、睡眠トレーニングを行っています。急性期に睡眠薬が処方された方には、睡眠力を高め、睡眠薬の減薬準備を整えるための身体づくりを行います。

5)燃え尽き症候群カウンセリング

燃え尽き症候群に至りやすい背景や気質についてのカウンセリングや、燃え尽き症候群の原因を整理し、それをどのように今後の生活に活かすかを一緒に考えていきます。

以下のような気持ちや状況に悩んでいる方に適しています:

- 何がストレスか整理できず、自分でよくわからない状態

- 過去の失敗や嫌な記憶が頭に残り、ぐるぐると考えが止まらない

- 周囲の期待に応えようとして無意識に頑張りすぎてしまう

このような気質や考え方が原因となり、燃え尽き症候群に繋がることがあります。過去の経験を整理し、その経験を今後どう活かしていくかを一緒に見つけることができます。

燃え尽き症候群の人間性長期治療

6)ビジネストレーニング

仕事で燃え尽きやすい方には、仕事での成果の出し方や人間関係の作り方に対する再発予防のビジネストレーニングを受けることができます。以下のような状況に悩んでいる方に特に役立ちます。

- 多すぎる仕事量を上司に相談しにくく、頼れなかった。

- 部下のマネジメントに苦労し、自分が多くの仕事を引き受けてしまった

- お願いを断るのが悪いことだと感じ、抱えきれない仕事を背負ってしまう

仕事上の人間関係や、仕事の責任の重さなどの仕事上のストレスの積み重なりによる燃え尽き症候群に対してカウンセリングを行っております。

燃え尽き症候群になる3要素

「誰かのために頑張る人」すべてが燃え尽き症候群になるわけではありません。

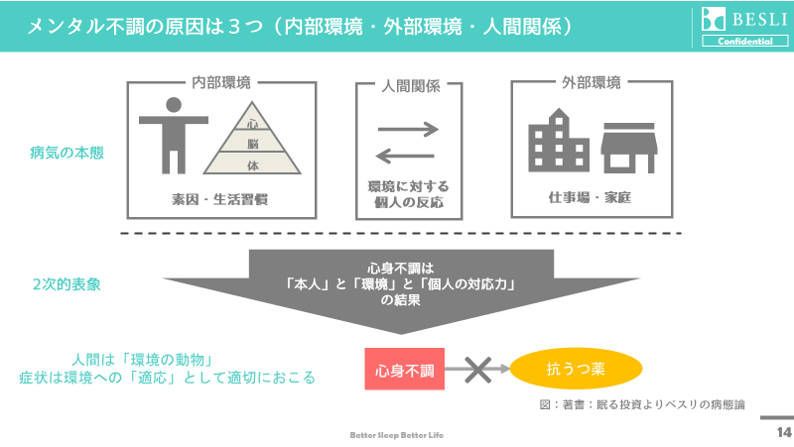

燃え尽き症候群(バーンアウト)は、人や環境との関係性の中で発生します。

医学的には、「適応障害」と診断されることが多いです。

当院では、継続して働き続けられる心身づくりのため、働く人の心の不調に対する治療経験を「ベスリ理論」としてまとめました。この理論では、適応障害を原因別に3つに分けて説明しています。

- 個人の特性(睡眠・食事・運動などの生活習慣、病気、心身の状態)

- 環境(理不尽な上司や部下、過重な仕事量と高い質の要求、解決できない家庭問題)

- 適応能力(コミュニケーションの能力や受け取り方)

燃え尽き症候群は、適応障害の中でも「過剰適応障害」の方によく怒ります。

燃え尽き症候群を起こす要素は「ベスリの病態論」の中でも以下のような状態が続くときに起こります。

- 個人の特性:使命感や責任感、思い入れが強く、自分を過剰に重んじる。

- 環境:手を抜けない状況が続き、仕事のプレッシャーが積み重なる。

- 適応能力:いくら努力しても成果が得られず、報われない。

これらの要素は、どこかから始まり、最終的には全てが重なり合うことが多いです。

燃え尽き症候群の治療では、最初にどこから問題が始まったのかを明確にし、それをもとに再発予防策を立てることが重要です。燃え尽き症候群の治療は、うつ病とは異なるアプローチが必要であり、根本的な原因を解決しながら回復を目指す治療法のポイントとなります。

燃え尽き症候群の原因

燃え尽き症候群は、以下の3つの要因が重なることで起こります:

- 性格的な特性:責任感が強く、頑張りすぎる傾向がある。

- 環境的な要因:理不尽な上司、解決できない悩み、過剰なプレッシャー。

- 適応の仕方:無理をしてでも頑張ることを優先する。

燃え尽き症候群になりやすい仕事

- 中間管理職

- 教員や公務員

- 医療・介護・福祉職

- 弁護士・会計士

- 子育てや介護中

参考書籍(本)

- バーンアウトの心理学―燃え尽き症候群とは (セレクション社会心理学)久保 真人

- 「もえつき」の処方箋―本当は助けてほしいあなたへ水沢 都加佐

- 会社と上司のせいで燃え尽きない10の方法 「バリバリな人」ほど失いやすい生き方のバランス (BEST OF BUSINESS)ハーバート・フロイデンバーガー、 川勝