うつは薬じゃ治らない理由

– うつ病が再発したときの考え方-

こころの不調は50%以上再発する

心の不調は約6割が再発すると言われています。

日本では、適応障害やうつ病と診断された多くの人が薬を処方されます。

お薬の治療には「ずっと薬を飲み続けることに対する不安」や、「薬を増やしていくこと、依存への心配」などの葛藤を持つ人も多くいます。

さらに、お薬を飲んでも「6割が再発」」という現実を考えると、薬だけで治療を進めることに不安を感じ、社会復帰に自信が持てないと感じる人もいます。

こころの治療において、「お薬に頼りたくない」という思いを持つ人は少なくありません。

横浜ベスリTMS醫院では、こころの不調に悩む人が自信を持って社会復帰できるよう、再発を防ぐための根本的な治療を行っています。

なぜこころの不調が約6割も再発するのか

もちろん、薬を使った治療など、脳に対する治療が必要な時期もありますが、「原因」に対する根本的な治療を行わずに自信を持って社会復帰することは難しいです。

働く人のメンタル不調には、「不調状態」を緩和するためのお薬だけではなく、「なぜ」不調になったのかを明らかにし、その「根本的な原因」に対する治療が必要です。

●昇進後にメンタル不調になったAさん

自分の仕事を効率よく管理しトップの営業成績を出していました。

成果が認められ3か月前に昇進したものの、上司・部下関係がうまく構築できず、部下の仕事まで自分が背負うようになりました。

寝つきが悪くなり、日中の集中力も途切れやすくなったことにより、さらにプロジェクトが進まなくなったことで落ち込みが強くなりました。

抗うつ薬を服用し、1か月目は家で負担をかけない生活をしてゆっくり休みました。

3か月目には落ち込みが改善しましたが、仕事へのやる気は戻らず、6か月経った頃、仕事をしなければならない気がすると主治医に伝えました。主治医からは焦らないようにと言われたものの、最終的に9か月目で復職の期限が迫っていたこともあり、土壇場で復職することとなりました。

配置転換の上で復職したものの、復職後は体力が低下し、朝の通勤で疲れてしまいました。

3か月後に部下がついたものの、再び上司・部下関係がうまくいかず、メンタル不調に陥ってしまいました。

抗うつ薬を服用して心の不調は改善しても、うまく上司・部下関係が構築できるようになるわけではありません。 部署異動をしても、再発予防策がとられていなければ、同じような問題が起こる可能性が高く、再発するのです。

つまり、働く人がメンタル不調になったときにはうつ状態を改善するだけでなく「なぜ」不調になったのかに対応をすることが重要なのです。

ベスリTMS横浜醫院のうつ病再発予防治療

ベスリTMS横浜医院では、症状の対処療法だけでなく、再発を防ぐことを目指し、根本的な治療を行っています。

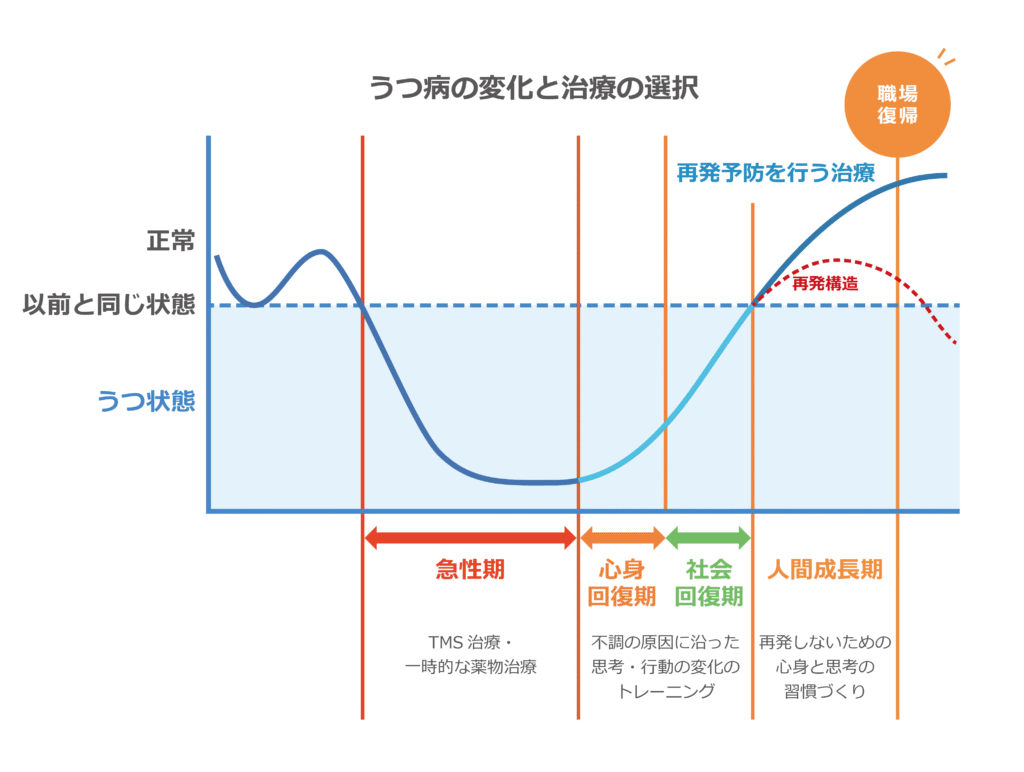

再発を防ぐ治療は、急性期・心身社会回復期・人間成長期を通してそれぞれに合った治療を準備しています。

急性期のうつ病治療

急性期は落ち込みなどのうつ症状が最も重い期間です。

この時期は、落ち込みや不安、いらだちなどの心の症状に加え、眠れない、寝すぎてしまう、食欲が低下するなど、体の症状も強く現れることが多いです。

ストレスの原因から一旦離れて、「症状」に対し、「正しく心身を休め、回復する」ことが目標です。

一般的に「休む」というと、「寝る」ことに結びつくことが多いですが、急性期に寝たきりで引きこもってしまうと、体力や気力が低下し、社会復帰が難しくなります。

「正しい心身の休め方」を学ぶことは、同じような症状が出た時に自立して対応できるようになる再発予防策につながります。

急性期にはお薬の治療や、薬に代わる脳のTMS治療、そしてセロトニントレーニングなど、 「正しく心身を休める」 サポートの治療を組み合わせることが重要です。

心身社会回復期のうつ病治療

心身社会回復期には、認知行動療法や社会復帰に向けて生活習慣を変えていく訓練を行います。

回復期の特徴は、 心身が回復してきて良くなってきたなという日もあれば、逆に考えられるようになってきてイライラする、焦燥感が強くなるなど波が出やすい状態でもあります。

心身社会回復期には、なぜ倒れてしまったのか「原因」に対し振り返り、対応スキルを付ける治療が重要です。

人間成長期のうつ病治療

人間成長期には、改めて仕事の意味を考えなおしたり、心身が健康なまま社会生活を送り続けるようになるための社会スキルが重要です。

人間成長期にはビジネストレーニングで職場での人間関係の作り方、成果の出し方、マインドフルネス、アサーションなど社会的スキルを付けて社会復帰する準備をします。

この4つのフェーズで適切な治療を行うことが社会人が自信をもって社会復帰をするコツなのです。

もし

抗うつ薬・薬物療法とメンタル不調の関わり

メンタル不調の急性期にはお薬の治療もとても重要です。

疲弊しきった脳を回復し、通院もなかなか頻度が高くできない急性期に抗うつ薬はとても役立ちます。

抗うつ薬は効果が出るまでが比較的時間がかかり、長期間服用しなければなりません。

また、眠気や怠さなどの副作用があり、内服することで業務に支障が出てしまう可能性もあります。

抗うつ薬・お薬の治療のデメリットと対応策

抗うつ薬を飲み始めたばかり、増やしたばかりの時には、特に若い人はアクチベーションシンドローム(賦活症候群)と呼ばれる不安、焦燥感、不眠や動機などが生じ、一時的に悪化するリスクもあります。

その他にはセロトニン症候群など、興奮や汗が出たり、ふるえ、下痢などの症状が出ることもあります。

さらに、途中でやめてしまうと、最初の症状が再発したり、最初の症状とはまた別の中止後症候群と呼ばれるシャンビリや、ふるえ、焦燥感などの離脱症状が出てくることもあります。

上手にお薬を使うためには、抗うつ薬などを開始すると同時に抗うつ薬をやめるための体、脳、心を整える治療が必要になります。

お薬の治療と減薬のポイント

急性期には、疲弊しきった心身を回復するためにもお薬でも治療をしていきます。

第三のうつ病治療でもあるTMS治療は副作用が少なく、抗うつ薬よりも抗うつ効果が高いといわれています。

お薬が怖い、不安があるという方には、 TMS治療のご案内もできます。

お薬を開始する急性期、そして回復期、ゆくゆくは減薬ができるようにカウンセリングで心を、生活トレーニングで体を鍛えることで「無理なく減薬ができる」状態をめざします。

成長期にはお薬を減薬しながら心理療法やビジネストレーニングを行っていきます。

ベスリTMS横浜醫院の社会的意味

ベスリTMS横浜醫院はただのメンタルクリニックではありません。

医療から社会を支えるという信念の元、社会で働く人が自立して働き続けられるような治療を実践しています。

高齢社会の日本で、働く人がより健康的に働く、自立して自分の健康を守れるようになることで医療費を抑え、さらに経済的に国を支えることになる。

段階に応じてお一人お一人にあった治療法をご提案し、症状に対する対症療法だけではなく、根本治療による再発予防と早期の社会復帰、 生き生きと自己実現する未来をサポートいたします。

当院では、働いている方、他院へ通院中の方、休職中の方などそれぞれの状況を整理し、適切な治療方法をご案内いたします。

こころの不調に対する根本的な治療を希望される場合は、まずお気軽にご相談ください。